2022年2月、ロシア軍がウクライナに侵攻しました。

当館では政治的な話をすることは致しませんが、実は忘れられない思い出があったので投稿致します。

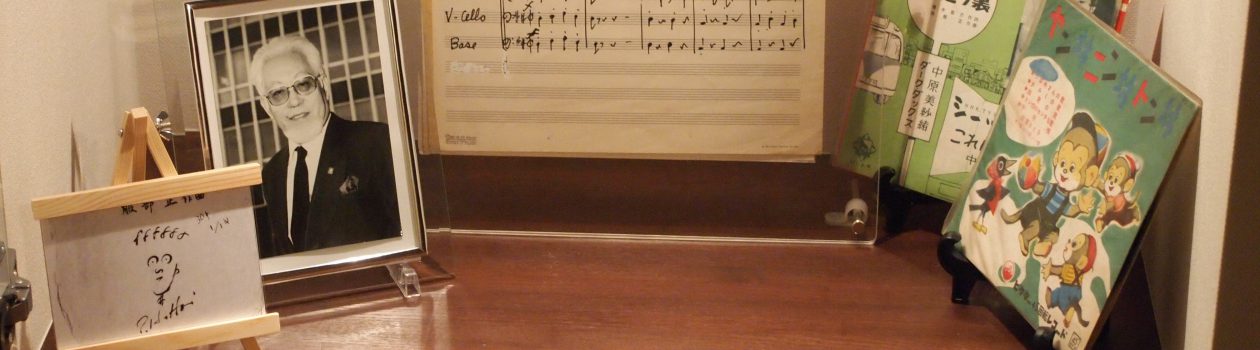

以前当館では「服部正の海外活動」と題し、1968年にヨーロッパの音楽巡りというツアーを服部正が団長となり行われたことをご報告致しました。

実はその時に重要な世界的な事件に遭遇した事を思い出しました。

この時は日本を出発し、デンマーク、オーストリア、スイス、ドイツ、イタリア、フランス、イギリスを巡る旅でした。

1968年8月21日の朝、確かスイスのチューリッヒだったと思いますが、旅行団が投宿していたホテルで朝食を取りにロビーに向かったところ、たくさんの投宿客が非常に心配そうな顔でロビーのテレビを見入っていたのです。

前日の8月20日深夜、旧ソヴィエト軍率いるワルシャワ条約機構軍が旧チェコスロバキアの首都、プラハに軍事侵攻をした事を生々しくテレビが報道しておりました。

プラハとチューリッヒは距離的には500キロぐらいのところにあり、日本で言えば東京、大阪間に匹敵します。そんな距離感の所でこんな大ごとが起こっていた事は、当時中学生で同行していた私としては「キツネにつままれた」状況で、日本から物見遊山で来ている我々からしてみてもどれだけ大変な事なのかは当時としては全く即座には理解できませんでした。

幸い何事もなく予定通りその後の旅程は行われ帰国致しましたが、恐らく旅行団に参加されていた方のご家族は大変ご心配をされていたのでは、と今から思うとぞっとしてしまいました。

50年前の事とここ数日起こっている事が多少オーバーラップし、今回ご報告いたしました。

日本という国は島国でもあり、「国境」という観念が特に欧州とは全く違う事も含め、こういった他国間の微妙な考え方の温度差を改めて感じた次第です。

ウクライナの皆さんには是非ご無事でいて頂きたい事と、早期に状況が安定する事を切に願う次第です。