先日の演奏会について本資料館でレポートさせて頂いたところ、ソリストの肝付様からコメントをご丁寧に頂きました。

本来は「コメント」として機能すべきシステムなのですが、どうもこちらの受け取りがうまくいかなかったようなので、そのコメントを別送して頂きそのまま投稿にてご紹介します。

今回の選曲の舞台裏を覗いたような貴重で心温まるなコメントです。

肝付様、ありがとうございました。

肝付氏のコメント

この度は大変お世話になり、有り難うございました。

今回の企画は、マンドリンの最高峰の名曲でありながらオーケストラ譜が散逸しているためピアノ伴奏でしかほぼ演奏されていない、ラニエーリのマンドリン協奏曲を本来のオーケストラ伴奏で実演したい!という想いから端を発しました。

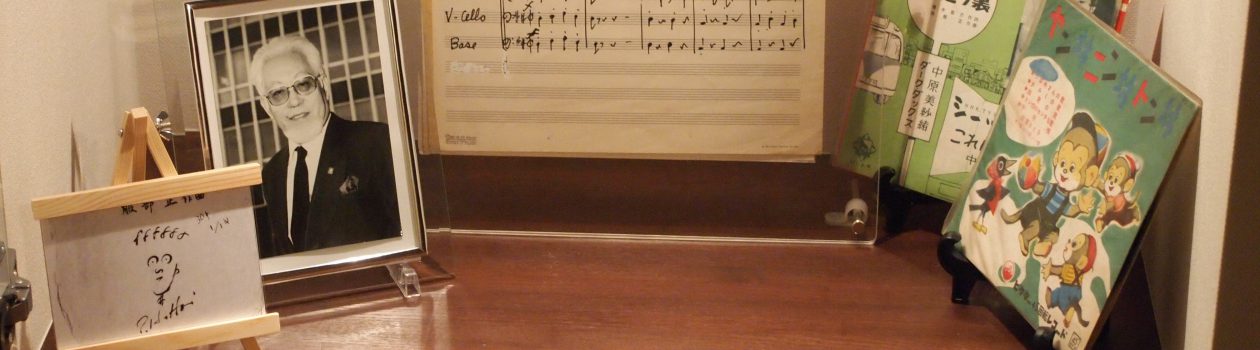

そしてこの機会に、服部正先生の「2つのマンドリンとピアノのための協奏曲」も、ピアノではなくオーケストラでやってみたい!とプロデューサーの澤井廣喜氏と私の意見が一致しました。

実は、ソロはマンドリン2本でいきたかったのですが、ちょうど私と合うマンドリニストが澤井さんも思い当たらず、今回のようなチャレンジとなりました。ヴァイオリンのソリストは、ソロ同士のバランスを取りつつオケとは一線を画す、難しいコントロールを要求されたことと思います。

結果として、撥弦楽器のために作曲された作品を、擦弦楽器中心の響きで再生する、とてもユニークな仕上がりになりました。原曲のダイナミックさが更に増した重厚さと、品のある軽妙さが生まれ、作品の真価が発揮されたように感じました。今回の演奏にあたってライカー氏が「編曲の許諾を権利者に戴かないと」と言うと、澤井氏が「賢ちゃんに連絡しとくから」と言い、このweb資料館の館長が快諾してくださったことで実現しました。心から御礼申し上げます。

マンドリン演奏家 肝付 兼美