以前にも当館からご案内致しましたが、再度ご案内申し上げます。

10/14(土)16:00よりすみだトリフォニーホールにて開催されます。

慶應義塾の中等部(最若年12歳)からOB・OG(最高齢80代!)までのまさに老若男女が一堂に会する演奏会です。

是非お越しください。

(お詫びと訂正:上記チラシにて「三田会」と「大学」の演奏曲目が逆になっております。)

JASRAC(日本音楽著作権協会)から3カ月に1回著作権の分配金明細が送られてきます。中身は該当期間での著作物の利用状況等がカテゴリー別(「演奏」「放送」「録音」「有線放送」「出版」「カラオケ、インタラクティブ」等)で表記されており、服部正の曲がそれぞれのカテゴリーでどのくらい利用されたかが記載されています。

カテゴリーによって集計期間が異なるので(3カ月毎、6カ月毎等)毎回分配金が同等になるという事は無く、当然利用パターンも異なってくるので、毎回その内容を見るのもとても興味があります。

「放送」や「録音」「有線放送」等は利用実態がほぼ企業なのでそれほど関心は高く無いのですが、やはり「演奏」はどんな曲が取り上げられたかを知ることにとても参考になります。歌曲の「野の羊」は常連曲となっています。

また「カラオケ、インタラクティブ」も一般の方が利用対象になるので、どんな曲が選ばれているのかとても興味深く拝見しています。服部正の作品の中ではやはり「バス通り裏」や「ヤン坊・ニン坊・トン坊」は定番であり、「はとぽっぽの体操」も地道に数値を確保しています。自治体の「県・市の歌」や「校歌・社歌」も時々登場してきます。ただ「歌謡曲」というジャンルが服部正には殆ど無いので、他のカテゴリーも含め全体のデータ数も非常に少ないのが実態です。

これらはだいたい半年から1年前の実績で集計されるので、例えば高校野球出場校が絡んでくると忘れたころにその実績が届けられるので、その都度出場校に敬意を表したりしています(!)。

こうやってみると当館の来訪者の方々の反響等も全く関係ないわけでも無さそうなので、当館の年4回の「通信簿」としても位置付けております。

実は本日その書類が届きました。今年からはデータを直接ネットでダウンロードできるサービスも開始されましたが、やはり紙で見るデータはそれなりに重みを感じてしまいます。

ところでこれをご覧頂くとお分かりの通り、昔懐かしい「ラインプリンタ印刷」(初期のコンピュータシステムで使われた左右に紙送りの穴が付いた蛇腹方式の折り畳み連続紙印刷)で、今ではなかなかお目にかかることはありません。

恐らくJASRACのITシステムも古くからの様々な因果を引きずっているため最新のIT化になかなかしきれないのでは、とお察しします。

(小生の現役時代の本業だったので、背景は非常に理解できます!)

服部正は慶應義塾マンドリンクラブ(KMC)の定期演奏会で第32回から第150回までの約120回近く(60年以上)にも及び指揮をしており、その中で様々な作曲、編曲の作品を提供していました。

中でも好んで編曲したクラシック作曲家の中に「ヨハン・シュトラウス」がおり、父、弟の作品も含めてかなりの数の「ウィンナワルツ」や「ポルカ」の編曲をしており、KMCの定期演奏会に何回も登場した曲もあります。

<ワルツ>

美しく青きドナウ、ウィーンの森の物語、皇帝円舞曲、南国のバラ、他

<ポルカ>

雷鳴と電光、狩のポルカ、トリッチ・トラッチポルカ、鍛冶屋のポルカ(ヨゼフ)、休暇旅行で(ヨゼフ)、とんぼ(ヨゼフ)、他

<その他>

「こうもり」序曲、「ジプシー男爵」序曲、ラデツキー行進曲(父ヨハン)、歌劇「こうもり」から各種アリア等

同時代のスッペ、レハール等の序曲やワルツもいくつか編曲しており、ウィンナワルツ系は非常に親近感を持っていました。

明るく聞きやすい曲という事で服部正の作風にもマッチしていたのでしょう。これらの曲は殆ど戦後の作品で比較的晩年に編曲された曲も多く、特に1970年代以降の演奏旅行ではこういったワルツ、ポルカを必ずと言って良いほど取り入れていました。

実は来る10月14日(土)にすみだトリフォニーホールにて恒例の「オールKMCコンサート」が予定されており、ここで服部正編曲の「皇帝円舞曲」をKMC三田会(OB・OG演奏団体)で演奏する事になりました。

シュトラウス 皇帝円舞曲の自筆の編曲譜

「昔取った杵柄」ではありませんが、こういった曲になると俄然年配OB・OGも張り切って演奏します。もしご関心をお持ちならばぜひご来場ください。(まだ具体的なチケット販売等は現状不明ですが、一応「お問合せ」頂ければ対応検討致します。)

「音楽三田会」と言う組織があります。

これは「音楽学部」らしきものが無い慶応義塾の卒業された方が比較的多く音楽業界で活躍されていらっしゃり、そういった方々のOB会的存在になります。

実は服部正も第2代の会長であった時がありました。

今回「歴代会長の業績シリーズ」という企画をこの音楽三田会にて実施することとなり、中身は「講演」と「演奏」という2段構えとなっています。

そしていきなり第1回目として「服部正」が対象となってしまいました(!)。

日時:11月5日(日)14:00~

場所:古賀政男音楽博物館内「けやきホール」(代々木上原駅)

<入場無料>(音楽三田会HPよりメール申込にて整理券発行)

内容:レクチャー・「わが父 服部正」(服部 賢)

...コンサート「服部正のマンドリン音楽」

....①肝付兼美氏 マンドリンソロ 服部正「海の少女」、他

....②KMC三田会アンサンブル 服部正「荒城の月幻想曲」他

本件につきまして詳しくは「音楽三田会」のHPにご案内が載っておりますので、是非ともご覧ください。(申込要領もそこに記載されております。)

尚、本HPでは慶應義塾マンドリンクラブご卒業の方を対象に整理券の受付も対応する事になりましたので、関係の方はこちらからお問合せお願いいたします。

(一般の方々につきましては音楽三田会側からのお申込みにてお願いしておりますが、当館でも対応致します。上記問合せリンク先の要領をご覧ください。)

会場がそれほど大きくないので予定数に達しました場合は締め切り(10/20予定)前にお申し込みを打ち切る場合もございますので、予めご承知おき下さい。

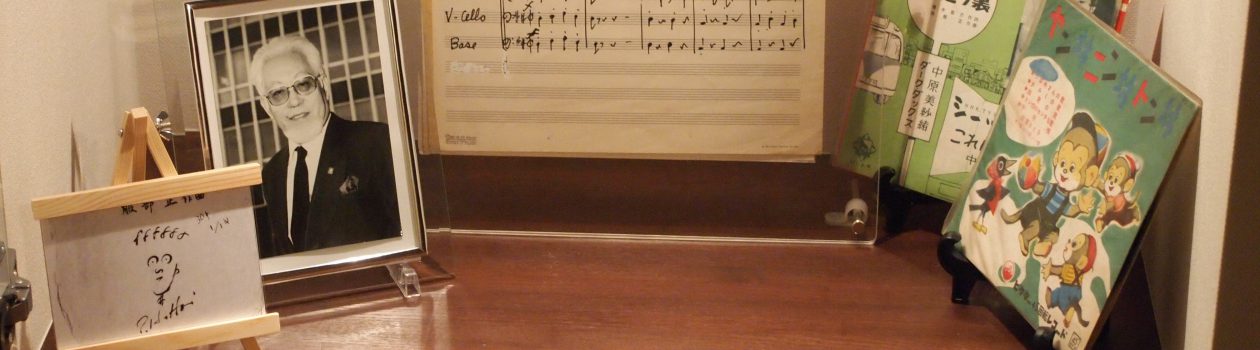

服部正は様々なところでサインをするときにトレードマークを自筆で書いたりしていました。このWEB資料館もそのトレードマークをそのまま使わせて頂いております。

このトレードマークがすべて音楽記号で出来ていることは以前触れたと思います。

上記の通り髪の毛がフォルテ、目玉はフェルマータ、耳がフラット、鼻がターン、口はアクセント、首はシャープです。上記には書いていませんが、あごからほほにかけてはスラーということになります。

これは以前ご紹介した自筆譜贈呈の際に伺った学校の校長室に飾ってあったものです。

以前「焼き物」にもして頂いて頂戴したこともございました。

これはさらにトレードマークの「パイプ」まで入っています。

(パイプは「音符」にも見えますね)

よ~く見ると「面長」だったり、逆に「丸顔」に近かったり、髪の毛の位置等書いている時の環境や気分によって微妙に変わってくるようです。

普通は締め切りに間に合わせるべく必死に譜面を書きまくっていたので、サインやトレードマークが入っている譜面はよほど納期や気持ちにゆとりがあったのでしょう。

それとも書き終わってから「う~ん、もう少し手を入れようか?」と悩みながら何となく書いていたのかもしれません。

ちなみにNHKに納めた譜面はこういったトレードマークは皆無でした。(もちろん納期が厳しかった事もあるでしょうが、受け取られた側から「ふざけるな!」と叱責を受けるのを未然に防いだのかもしれず、こればかりは不明です!)

高校野球の季節がやってきました。

今年は宮城県代表として仙台育英高校が勝ち進み、本日北北海道代表の滝川西高校と争われました。

序盤から着々と得点を重ねた仙台育英高校がまず初戦突破し、校歌が流れました。

是非次も勝ち進んで頂き、何回も甲子園で校歌を流していただければと思います。

以前当資料館でもこの校歌の話題に触れ、そもそもの原曲は昭和5年にまだ服部正が慶應義塾の学生の時代に作られた事をご紹介しました。その時の「謎」はいまだ解決しておりません。(どのような経緯で当時慶應の大学生であった服部正に校歌の作曲の依頼があったのか?)

これは今後ひょっとしたら意外な展開で真相がわかるかもしれませんので、その時を楽しみに待っております。

しかし87年前に作られたとはいえ、勝利の時に流れる曲としては非常に相応しいような曲想で今でも十分評価されるのではないでしょうか?

私事で大変恐縮ですが、今日(試合当日8/12)が小生の誕生日でした。台風の影響で一日開催がずれた結果で思わぬ誕生日プレゼントとなりました(?!)。

昨年の今頃「服部正」の作品を中心とした定期演奏会をやっていただいた「KMC三田会」の定期演奏会がまた1年経ち開催されることになりました。

今回は服部正の関連する曲目はほとんどありません。

ただ、服部正の音楽の道の始まりでもあり、終点でもあった団体のOBが参集して行われる演奏会なので、ご案内申し上げます。

日程は8月26日(土)14:00開演で、昨年と同じ京王新線の「初台駅」にある「東京オペラシティコンサートホール『タケミツメモリアル』」で行われます。

まさに「老若男女」が揃って同じステージに乗るべく、卒業して間もないメンバーと80歳に迫ろうとしているメンバーが一堂に会し、今や練習に明け暮れています。

かねてから服部正も現役メンバーの演奏会にOBを重用していた時代が長く続いていました。幅広い年齢層でのコンサートの実現が可能なのも生前服部正が長期間にわたって常任指揮者を務めたことで、このようにOBの縦のつながりが今でも強く残っているのが最大の特徴であり、かなり演奏困難な曲でも年配の方々はマイペースで一生懸命参加しています。

そんな姿をぜひご覧いただければと思います。

チケット関係の扱い等お問合せがある場合は当HPの「お問合せ」にてご連絡下さい。

まず皆さんはこの作曲家をご存知ですか?

「マリピエロ(MALIPIERO)」

ご存知だったら相当のクラシックファンか、さもなくば究極のマニアックなコレクターと言えるでしょう。

服部正の遺品の中に、若き日に購入したおびただしい譜面(スコア)があり、当然ベートーヴェン、モーツァルト、チャイコフスキー等の管弦楽作品が多数ありましたが、その中に私も今まで聴いたことのない「マリピエロ」という作曲家のスコアが4冊も残っていました。

まだ自分も若い頃に父のスコア群をちょこちょこ拝見していたのですが、「マリピエロ」という作曲家のスコアが4冊もある、というのは他の有名な作曲家のスコアでも2~3冊という蔵書を考えるとさぞかし有名な作曲家だったのかな、と勝手に当時は思っていました。しかし年を取るにつれ、いつまでたってもその「マリピエロ」という作曲家の作品と出くわした事もなく、いったい何者か?とだんだん思ってまいりました。

マリピエロは1882年から1973年まで約90年もの生涯を送ったイタリアの作曲家ですが、正直言ってヒット作はほとんど無く「知る人ぞ知る」作曲家です。なぜこんな作曲家のスコアが4冊も服部正のところにあるのか、これまた「謎」です。

可能性があるのは「菅原明朗先生」との出会いから様々な作曲家の作品の話を聞き関心が高かったものを購入した、と考えられ、そうすると菅原先生の見立てのカテゴリーがかなりマニアックであったのでは、と想像できます。

またこの4曲とも作られたのは1920年前後であり、恐らく購入したのが1920年代後半と思われるので「出来立てのホヤホヤ」状態の作品のスコアが日本に輸入されていて、食指を動かした可能性も高いと思われます。

さて、はたしてどんな曲なのか?スコアを見ても近代・現代作曲家なのでなかなか頭の中で音が再現できません。何とかCDを見つけ、こういう場合は「百聞は一見に如かず」ではなく「百見は一聞に如かず」がベストと思いスコアを見ながら聴いてみました。

正直言って「有名になりそうな曲」とは思えず、何となく掴みどころのない、でもそれほど「現代的な不可解」では無い曲でした。しかし当時はこんなCDはおろか、レコードだって有名な曲しかない時代ですから、こんな曲のスコアを買ってうつつを抜かしている服部正は、やはり「マニアックだった」のかもしれません。

同じように服部正のスコア保存譜では「オネゲル」や「ルーセル」といったフランス系作曲家や、有名な作曲家でもマイナーな曲(例えばサン・サーンスの交響曲第1番)等があり、若き日は相当菅原先生を始めとして色々な影響を吹き込まれた可能性がありそうです。

また、学生の頃の日記でも「新響(現N響)の演奏会を聴きに行った。やはりオネゲルは良い曲だ」との記載が発見され、この若さで「オネゲルに心酔」しているのははっきり言って相当「ませた」とか「偏屈」な学生と言われそうですね。

本日(2017年7月11日)作曲家の横山菁児先生がお亡くなりになったとの報を聞きました。7月8日肺炎にてご逝去されたとの事です。(享年82歳)

横山先生は服部正のそれほど多くない教え子の一人であり、広島に居を構えてご活躍でした。服部正の「お別れの会」ではわざわざ広島から東京までお越しいただき、また昨年のBS朝日放送の「黒柳徹子の『コドモノクニ』」収録に際しては多大なるご協力を頂き番組でも過分なお言葉まで頂戴致しました。

横山先生と言えば「聖闘士星矢」の音楽であり、他にもアニメ音楽を数多く輩出していらっしゃり、学校の校歌も各地で手がけていらっしゃいました。

また、最近好調の「広島カープ」の応援歌の一つ「燃える赤ヘル僕らのカープ」を作曲されてもいらっしゃり、広島の郷土愛も強く持たれて地元の音楽振興にも一生懸命お尽くしになられた方でした。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

追伸

訃報によりお誕生日が「3月17日」と分かり、なんと服部正と全く同じ誕生日でした。天国で服部正とまた楽しく会話しているのではないかと存じます。