地域別校歌・社歌のご紹介(⑧甲信越編)

8回目でようやく関東に近づいて参りました。

まず「甲(山梨県)」ですが、ここにはほとんど譜面が残されておりません。唯一存在するのが「富士スバルラインの歌」という富士山五合目まで登る有料道路の会社の歌が印刷物として残っておりました。

ご覧の通り「英語訳」まで印刷譜には作っており、コマーシャルで使っていたのか、それとも現地の休憩所等で流していたのかは不明ですが、一応グローバル対応もされているのが興味深いです。この印刷譜もかなり古いものと思われ、開通が1964年と言われていますので恐らくそれに合わせて作られたのではとも推測されます。

「信(長野県)」もやや実績が乏しい状況ですが、菅平中学校、菅平小学校の校歌の譜面が残されておりました。この学校は実に歴史が古く、そもそもは明治24年に学び舎が作られた事に端を発しているとの事がホームページの沿革史に書かれておりました。

校歌については、まず中学校校歌として昭和25年(1950年)に山崎信氏の作詞によって作曲されました。

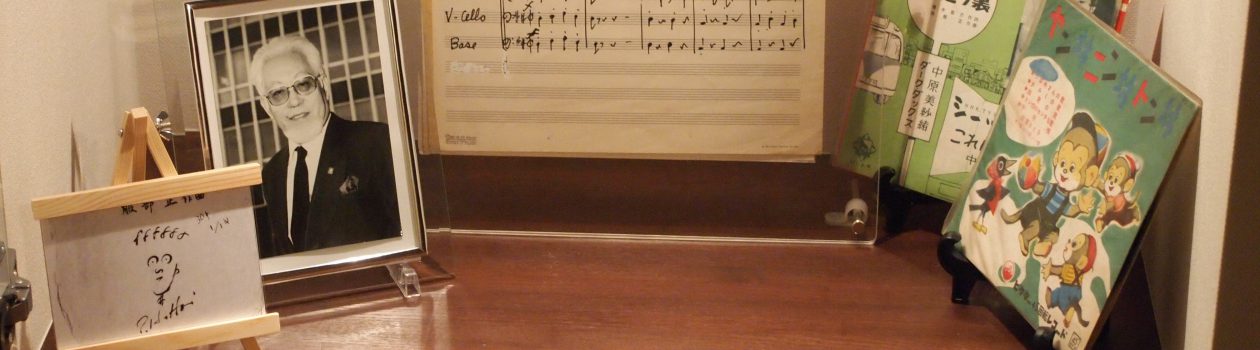

そして小学校が独立して菅平小学校校歌として昭和42年(1967年)に服部正がなんと作詞まで担当して作られました。

菅平はスキー場で有名ですが、ここは一方で夏季は各大学のラグビーをはじめとする各種クラブの合宿地としてもよく使われていました。実は服部正の母校である慶応義塾マンドリンクラブも古くから必ず夏季はこの地で合宿をしており、服部正も毎年欠かさずにここを訪れておりました。服部正もOBも「スガダイラ」と呼ばずに「カンペイ」と音読みにしてこの合宿のことを呼んでおりました。恐らくその縁がこの学校の校歌誕生につながったのではと思われます。

現在のKMCの合宿はこの地を使われていないようですが、中年以上のOB・OGは恐らく懐かしい思い出が残っていると思われます。

最後の「越(新潟県)」は前回の京都と同じく、多少異色な実績が残っております。

まず「新潟女子高校」の校歌の譜面が残されておりました。

この高校は1974年に男女共学化となり「新潟江南高校」に変更、校歌も新たに作成されたためここにご紹介する校歌は廃止されました。

作曲年代は特に記録が残っておりませんが、青焼き用のトレーシングペーパーの五線紙に書いてあるので昭和30年代の中ごろかと想定できます。

新潟で国体が開かれたときに作られた歌も実は服部正の作曲によるものでした。

この国体は1964年に行われたのですが、あの「東京オリンピック開催」の年で例年と違う日程になっただけでなく、オリンピックムードで相当盛り上がったとの事です。ただその年の6月に新潟大地震が起こったため夏季の大会は中止になったと記録されております。

面白いことに、この国体の歌も前掲の新潟女子高校の校歌も歌詞が「サトウハチロー先生」であり、作曲年代もそれほど差がなさそうなので何かのご縁があったのかもしれません。

そして新潟の極めつけがもう一つあります。

何といっても新潟と言えば「越山会」という田中角栄氏の政治団体が大変有名でしたが、なんとこの「越山会の歌」をどういう経緯なのか「服部正」が作曲していました!

越山会は昭和28年(1953年)に発足されたと記録されていますが、この曲は昭和37年(1962年)に作曲されており、田中角栄氏が池田隼人政権の大蔵大臣に初めて抜擢された年でした。

もうこの越山会自体は解散されていますが、稀に著作権利用実績にこの曲が登場することがありました。ネットで調べてみると、当時テイチク社で発売されていたこの曲が含まれていたレコードがオークションサイトで載っていました!。ということはまだ聞く方、歌う方がいらっしゃるのかもしれません。ちなみにこのレコードは三波春夫氏が歌で、一緒に「田中音頭」「山に歌えば」という曲とカップリングされているようでした。「田中音頭」ちょっと聞いてみたいですね、、、。